Netflix s'attaque à la chronologie des médias française

Netflix saisit le Conseil d'État pour réduire son délai d'attente de 15 à 12 mois sans augmenter sa contribution au cinéma français.

Le géant du streaming vient de saisir le Conseil d'État pour réduire de 15 à 12 mois son délai d'attente pour diffuser des films après leur sortie en salles, sans augmenter sa contribution financière au cinéma français. Cette offensive juridique intervient après que Disney+ a obtenu une réduction spectaculaire de son propre délai d'attente.

Netflix monte au créneau

Netflix a officiellement saisi le Conseil d'État pour contester la chronologie des médias française, comme confirmé par la plateforme vendredi 11 avril 2025. Le recours vise spécifiquement l'arrêté du 13 février qui a rendu obligatoire le nouvel accord sur la chronologie des médias conclu en début d'année après des négociations tendues entre professionnels du cinéma et diffuseurs.

La plateforme américaine conteste le délai actuel de 15 mois qui lui est imposé avant de pouvoir proposer un film sorti en salles à ses abonnés. Elle souhaite ramener ce délai à 12 mois sans augmenter son financement du cinéma hexagonal, qui s'élève actuellement à 50 millions d'euros par an, soit 4% de son chiffre d'affaires dans le pays.

Selon Netflix, cette démarche juridique intervient "après de longues démarches de négociations qui n'ont pas abouti".

Aux origines d'un système unique au monde

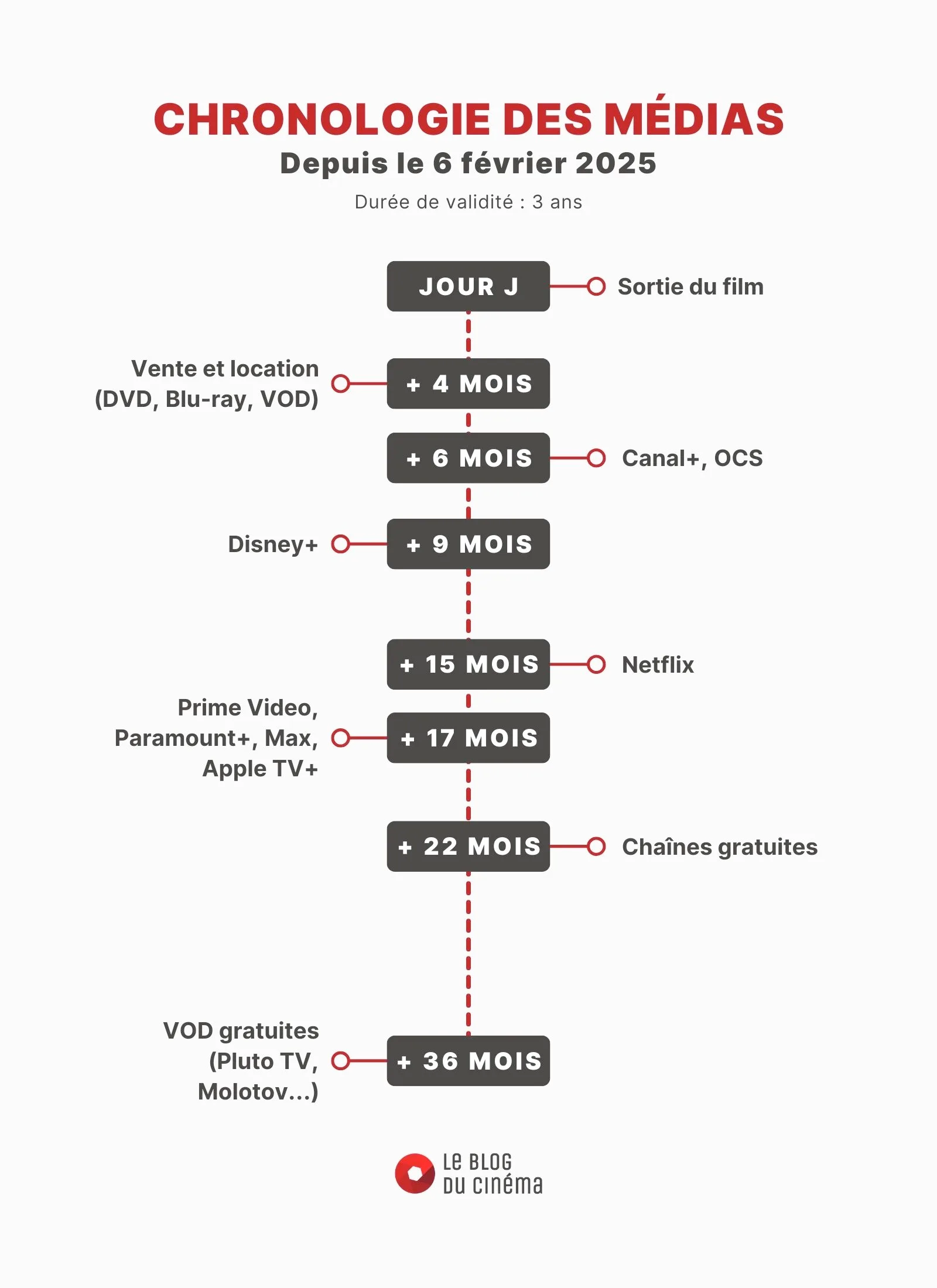

La chronologie des médias française constitue une spécificité nationale qui régit strictement les délais de diffusion d'une œuvre cinématographique sur différents supports après sa sortie en salles. Ce dispositif, conçu pour protéger l'exploitation en salles et soutenir le financement du cinéma français, module les fenêtres d'exploitation en fonction des investissements de chaque acteur dans la production cinématographique nationale.

Le dernier accord en date, validé début 2025, a été signé par plusieurs groupes audiovisuels majeurs, notamment France Télévisions, Canal+, TF1 et Disney. Cependant, Netflix ne l'a pas paraphé, bien qu'il s'applique à la plateforme en vertu de l'arrêté d'extension émis par le gouvernement français.

Un système à plusieurs vitesses qui crée des tensions

Dans le dispositif actuel, les délais imposés aux diffuseurs varient considérablement en fonction de leur contribution financière à la production cinématographique française:

Canal+, premier contributeur du cinéma français avec un engagement d'au moins 480 millions d'euros jusqu'en 2027, bénéficie du délai le plus court avec seulement six mois d'attente après la sortie en salles. Cette position privilégiée reflète son rôle historique dans le financement du 7e art tricolore.

Disney+ a récemment bouleversé l'équilibre établi en obtenant fin janvier une réduction spectaculaire de son délai d'attente, passant de 17 à 9 mois. En contrepartie, le groupe américain s'est engagé à augmenter sa contribution au financement de la création française, portant progressivement sa participation de 20% à 25% de son chiffre d'affaires dans l'Hexagone, dont 14% dédiés au cinéma.

Netflix s'estime lésé

C'est précisément ce nouvel équilibre qui a poussé Netflix à l'offensive juridique. La plateforme s'estime lésée après le "coup d'éclat" de Disney+. Selon Netflix, qui revendique être "le premier financeur du cinéma français parmi les plateformes de streaming", la situation actuelle crée un déséquilibre injustifié entre les acteurs du marché.

Netflix investit aujourd'hui 50 millions d'euros annuels dans le cinéma français et environ 250 millions d'euros au total dans la création audiovisuelle nationale (films, séries et documentaires). Ces montants représentent 80% des investissements des plateformes dans le cinéma français. Pourtant, la plateforme reste soumise à un délai nettement plus long que ses concurrents directs.

Une bataille qui dépasse le cadre juridique

Cette offensive juridique de Netflix s'inscrit dans un contexte plus large de transformation de l'industrie audiovisuelle. La plateforme cherche avant tout à relancer le dialogue avec les organisations du cinéma, à un mois de l'ouverture du Festival de Cannes.

La bataille ne se limite pas aux délais de diffusion. Netflix produit de plus en plus de contenus en France, dont certains comme "Sous la Seine" et "Lupin" ont connu un succès mondial. Pourtant, la plateforme reste exclue des principales cérémonies de remise de prix françaises, notamment les Césars et le Festival de Cannes, car ses productions ne sortent généralement pas en salles.

Par ailleurs, Netflix ne souhaite pas réduire son délai en-dessous de 12 mois, car cela l'obligerait à augmenter significativement ses obligations d'investissement de 20% à 25% de son chiffre d'affaires. La plateforme estime déjà contribuer suffisamment à l'exception culturelle française avec ses investissements actuels.

Un modèle économique à l'épreuve du numérique

Cette affaire soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre la protection de la filière cinématographique traditionnelle et l'adaptation aux nouveaux modes de consommation des contenus audiovisuels. Les professionnels du cinéma craignent une remise en cause de leur modèle économique, tandis que les plateformes plaident pour une plus grande flexibilité.

Le recours devant le Conseil d'État pourrait constituer un tournant dans les relations entre Netflix et l'industrie cinématographique française. La décision de la plus haute juridiction administrative française sera scrutée avec attention par l'ensemble des acteurs du secteur.

Netflix, qui a été le premier géant du streaming à accepter les contraintes de la chronologie des médias en 2022, affirme aujourd'hui vouloir maintenir son engagement comme partenaire de long terme de la création française. La plateforme considère cependant que les règles actuelles ne reflètent pas équitablement sa contribution au paysage audiovisuel national.

La décision du Conseil d'État déterminera non seulement l'avenir immédiat de Netflix en France, mais pourrait également influencer l'évolution plus globale de la régulation du secteur audiovisuel dans un contexte de digitalisation croissante.

Comments ()