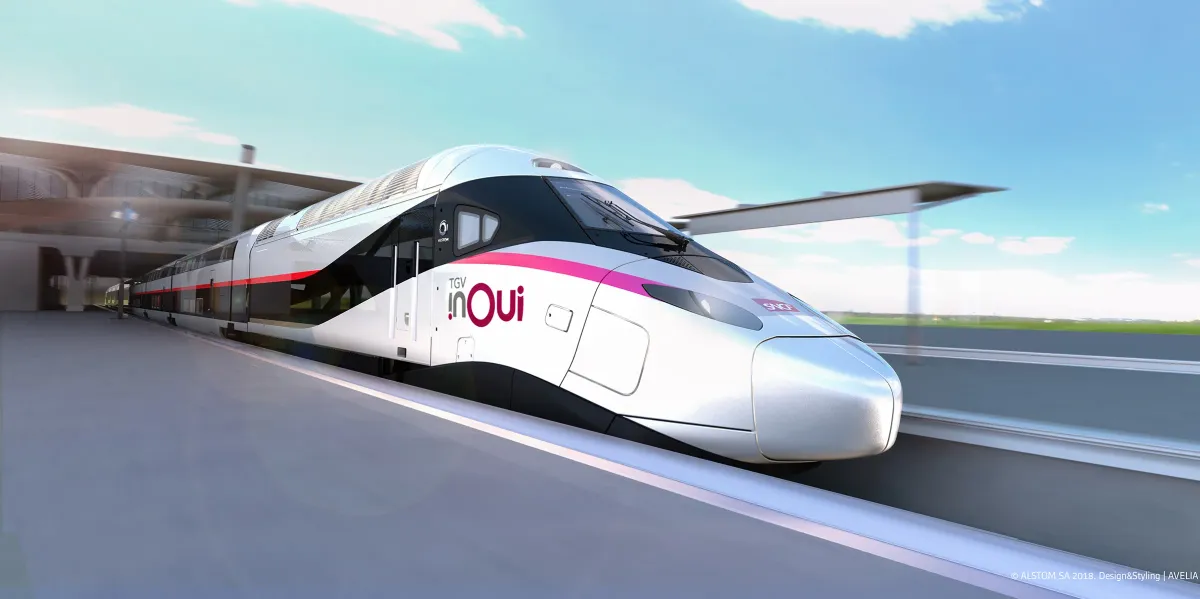

Internet par satellite dans les TGV : la fin du calvaire numérique

La SNCF révolutionne la connectivité à bord avec la technologie satellite en orbite basse, promettant une expérience internet fluide dans les TGV français.

Le Wi-Fi dans les TGV français s'apprête à connaître une révolution majeure. Face aux performances décevantes de sa connectivité actuelle, la SNCF envisage d'adopter la technologie satellite en orbite basse, avec un appel d'offres prévu fin 2025. Cette solution, déjà testée dans les airs et sur les rails européens, promet enfin une connexion stable et performante pour les voyageurs.

Vingt ans d'expérimentations sans succès

L'aventure du Wi-Fi ferroviaire français a débuté en 2003, avec les premiers tests sur la ligne Paris-Bordeaux. Quinze rames avaient alors été équipées pour 100 000 euros chacune, une expérience abandonnée après seulement un mois. En 2005, Thalys tentait l'approche satellitaire avec des satellites géostationnaires à 36 000 kilomètres d'altitude, mais se heurtait à une latence insurmontable de plus de 600 millisecondes.

Deux décennies plus tard, le constat reste sévère : malgré les investissements, la connectivité embarquée demeure largement insuffisante. Les coupures récurrentes, les zones blanches et les débits dérisoires transforment chaque trajet en épreuve numérique, particulièrement frustrante à l'ère du télétravail et du streaming.

L'orbite basse, une technologie révolutionnaire

L'innovation réside dans la proximité des satellites. Contrairement aux solutions traditionnelles opérant depuis l'orbite géostationnaire à 36 000 kilomètres, les constellations modernes comme Starlink évoluent entre 550 et 1 200 kilomètres d'altitude seulement.

Cette différence fondamentale change radicalement les performances. La latence chute à 20-40 millisecondes contre 600 auparavant, tandis que les débits atteignent 400 Mbps, soit vingt fois les performances actuelles. Pour les voyageurs, l'expérience devient comparable à une connexion fibre domestique, même à 320 km/h.

Le système fonctionne grâce à des antennes plates montées sur le toit des rames, qui suivent automatiquement les satellites en mouvement. Cette technologie, déjà éprouvée dans l'aviation avec Air France depuis 2024, assure une connexion ininterrompue même dans les zones rurales ou lors de la traversée de tunnels courts.

Au-delà du confort passager, cette connectivité ouvre des perspectives opérationnelles : maintenance prédictive, surveillance à distance des infrastructures et diagnostic en temps réel des trains. La SNCF, qui investit déjà 2 milliards d'euros annuels dans le numérique, y voit un levier de transformation industrielle.

Une bataille technologique et géopolitique

L'appel d'offres opposera deux acteurs majeurs de l'orbite basse. Starlink, avec ses 7 500 satellites opérationnels, part favori grâce à son avance technologique et ses références dans le transport. L'entreprise d'Elon Musk équipe déjà la compagnie ferroviaire écossaise ScotRail depuis mai 2024 et propose des forfaits spécifiquement adaptés à la mobilité.

Face à lui, Eutelsat OneWeb défend les couleurs européennes avec 650 satellites en orbite. Né de la fusion entre Eutelsat et OneWeb en septembre 2023, ce consortium franco-britannique mise sur la souveraineté technologique et ses partenariats avec Orange pour séduire la SNCF. L'entreprise a confirmé être en discussions avancées pour un projet pilote.

La question de la souveraineté divise les observateurs. Si Airbus a récemment privilégié Amazon Kuiper pour ses avions, la SNCF a déjà fait primer l'efficacité technique sur la préférence nationale en confiant l'hébergement de ses serveurs à Amazon Web Services plutôt qu'à OVH en 2021.

L'argent public face aux enjeux de souveraineté

Cette orientation vers des prestataires étrangers soulève une question épineuse : une entreprise largement subventionnée par l'État français devrait-elle privilégier systématiquement les solutions nationales ? La SNCF, qui a reçu 12 milliards d'euros d'aide publique depuis la crise sanitaire, se trouve au carrefour d'exigences contradictoires.

D'un côté, l'efficacité opérationnelle et l'excellence technologique justifient le pragmatisme. L'avance considérable de Starlink en matière de constellation satellitaire (7 500 satellites contre 650 pour Eutelsat OneWeb) offrirait potentiellement un service supérieur aux voyageurs, à moindre coût. De l'autre, l'enjeu stratégique de développer une filière spatiale européenne compétitive milite pour une préférence continentale, même si les performances sont momentanément inférieures.

L'équilibre est délicat entre le court terme (performance immédiate) et le long terme (indépendance technologique). Si la SNCF optait pour Starlink, les fonds publics français contribueraient indirectement au développement technologique américain plutôt qu'européen, tout en offrant potentiellement un service optimisé aux usagers. Ce dilemme illustre la difficulté à concilier service public, performance et souveraineté dans un secteur où l'Europe accuse un retard significatif.

Pour les voyageurs, l'expérience sera transformée. Fini les connexions intermittentes : les nouvelles solutions promettent des performances suffisantes pour regarder des films en streaming, participer à des visioconférences ou télécharger des fichiers volumineux sans interruption, même à grande vitesse.

Cette transition vers le satellite marque un tournant décisif pour la SNCF, qui rejoint une tendance européenne déjà amorcée en Italie et au Royaume-Uni. L'enjeu dépasse le simple confort : il s'agit de maintenir l'attractivité du transport ferroviaire face aux autres modes de déplacement dans une société hyperconnectée. Pour découvrir les aspects techniques de cette intégration spatiale dans le monde ferroviaire, le partenariat SNCF-CNES offre une perspective complète sur le site officiel du groupe SNCF.

Comments ()